"Escribir novelas es un acto de rebelión contra la realidad, contra Dios, contra la creación de Dios que es la realidad. Es una tentativa de corrección, cambio o abolición de la realidad real, de su sustitución por la realidad ficticia que el novelista crea". Esto lo escribió Mario Vargas Llosa en su ensayo de 1971 García Márquez: historia de un deicidio, donde el insigne escritor nacido en Perú diseccionaba a su manera elegante y sabia los libros que el portentoso escritor colombiano había escrito hasta entonces, incluida la obra maestra de la literatura universal que es la novela Cien años de soledad, la cuarta del autor de El otoño del patriarca. Dos Premios Nobel de Literatura, nada más y nada menos. Dos de los autores que más me han hecho disfrutar leyendo en mi vida. Dos titanes de la humanidad capaces de darle vida a la vida.

Detengámonos

en aquella novela de Gabriel García Márquez que yo leí en mis años

universitarios, o tal vez en los inmediatamente anteriores. Sí, quizás la

leyera cuando tenía yo como compañero de pupitre en el Instituto Cervantes de

Bachillerato a quien fue uno de mis primeros y durante mucho tiempo

principalísimo prescriptor literario, alguien de quien lamento haber olvidado

siquiera su nombre de pila, alguien a quien mi incompetente memoria ha matado

también, como a tantos seres humanos y a tantas de sus obras y menesteres.

Cien años de soledad es uno de los pocos libros que he releído o he estado a punto de releer en toda mi vida. También uno de los que más me han conmovido de cuantos he disfrutado. Es imposible que yo ahora recuerde cuáles fueron las maravillas que pude descubrir en sus páginas y cuál fue la razón exacta de tanta dicha al visitarlas, viajarlas, digerirlas y hacerlas mías porque mi desvencijada memoria es incapaz de explicarme bien el por qué y el cómo de todo aquello. Pero dejo aquí dos palabras: asombro y celebración.

Contaba

Vargas Llosa que la novela del colombiano, publicada cuatro años antes que su

ensayo, es una reconstrucción en la ficción de una realidad previamente

destruida por la imaginación literaria de García Márquez tras haber visto con

sus propios ojos cómo el pasado se había apoderado de una ciudad fantasma, la

suya natal donde creció en su infancia, la norteña colombiana de Aracataca. El

Macondo que ya había nacido en libros suyos anteriores y que comenzó a existir

cuando el autor de El amor en los tiempos del cólera tenía 22 años y

regresó brevemente a Aracataca. Seis años más tarde, Macondo era ya una

realidad ficticia de aúpa, un ámbito de ficción asombrosamente real, en

su primera novela, La hojarasca, y, aquel mismo año 1955, en su

cuento Isabel viendo llover en Macondo, aparecido en la revista Mito

y que se incluiría, ya en 1972, en el recopilatorio de sus primeros relatos

Ojos de perro azul. Macondo seguiría existiendo en su segunda novela, El

coronel no tiene quien le escriba, de 1961, en su primer libro de

cuentos nuevos, aparecido un año después, Los funerales de la Mamá Grande,

y en su tercera novela, del mismo año, 1962, La mala hora. Y, por

supuesto, en Cien años de soledad, publicada cuando yo tenía todavía 3

años, tres meses antes de que naciera mi hermano Richard, el día 5 de marzo de

1967 (por la Editorial Sudamericana, de Buenos Aires, dirigida por Francisco

Porrúa, que lanzó 8.000 ejemplares y se vio obligada a reimprimirla tras agotarlos

a las dos semanas). También, brevemente, en su segundo libro de cuentos, La

increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada,

de 1972, y, finalmente, en la sexta de sus novelas, Crónica de una muerte

anunciada, de 1981, donde solamente es mencionado.

Si

recurrimos al propio García Márquez para esclarecer el origen del topónimo

literario Macondo, ¡a quién mejor!, ese sería, exactamente, el nombre de una

finca bananera, próxima a su Aracataca, que desde crío se quedó fijado en su

cabeza hasta que, ya decidido a ser un deicida contador de historias, lo

incorporó a su imaginación narrativa arrobado ante su armoniosa calidad casi

poética: tal explicación la podemos leer en su autobiografía Vivir para

contarla de 2002, aquel libro que tantísimo me defraudó pese a su

excelencia (sic).

Se

sabe que el mago con las palabras colombiano tardó año y medio en escribir Cien

años de soledad, que lo hizo durante parte de los años 1965 y 1966 en

Ciudad de México, donde había nacido su segundo hijo, Gonzalo, y tenía su

residencia junto a su mujer, Mercedes Barcha Pardo, desde 1961. También que el

primer título que tuvo, según iba siendo escrita tan aclamada y leída novela,

fue La casa, pero que el autor de Relato de un náufrago quiso que

no se la pudiera relacionar ni confundir con la novela La casa grande,

de 1962, escrita por un amigo suyo, el también colombiano y también periodista

Álvaro Cepeda Samudio, razón por la cual decidió nombrarla como finalmente fue

conocida y ha llegado a la posteridad.

[…]

Que el Premio Rómulo Gallegos (su nombre oficial es Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos) sea tenido habitualmente por el premio literario hispanoamericano más distinguido es debido entre otros factores a que las dos primeras novelas galardonadas con él fueran Cien años de soledad, que lo obtuvo cinco años después de su publicación, y una de las joyas del propio Vargas Llosa, La casa verde, la segunda suya, que se alzó con él en el año de la aparición de la de García Márquez.

Y

ahora que he regresado al autor de La fiesta del Chivo… Con motivo del

80 cumpleaños del eximio escritor colombiano, la Real Academia Española y la

editorial Alfaguara publicaron en 2007 una edición especial de Cien años de

soledad que contó con un prólogo de Vargas Llosa donde éste actualizaba su

visión de tan distinguida y distinguible novela. Un prólogo titulado ‘Cien

años de soledad. Realidad total, novela total’.

“Esta novela construye un mundo de

una riqueza extraordinaria, agota este mundo y se agota con él. […] Es una

novela total, en la línea de esas creaciones demencialmente ambiciosas que

compiten con la realidad real de igual a igual”.

[…]

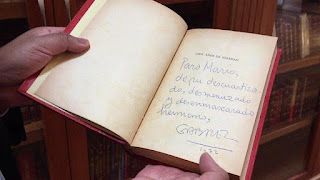

No

quiero olvidarme de que García Márquez le había regalado en 1972 al autor de Conversaciones

en La Catedral un ejemplar de Cien años de soledad, cuatro años

antes de la famosa disputa, digamos pelea, que los separó definitivamente y que

tanta tinta ha hecho malgastar. Dicho volumen se conserva en la peruana Arequipa,

en una casona colonial que rinde como sede de la Biblioteca Regional Mario

Vargas Llosa, depositaria de más de veinte mil libros donados por Vargas Llosa,

y pertenece a aquella primera reimpresión de junio del año 67.

La

dedicatoria dice:

"Para

Mario, de su descuartizado, desmenuzado y desenmascarado hermano".

Este texto pertenece a mi artículo ‘Cien años de

soledad, Dios, Macondo y García Márquez (y Vargas Llosa)’, publicado el

14 de mayo de 2023 en Cualia, que puedes leer completo EN ESTE

ENLACE.

Comentarios

Publicar un comentario

Se eliminarán los comentarios maleducados o emitidos por personas con seudónimos que les oculten.