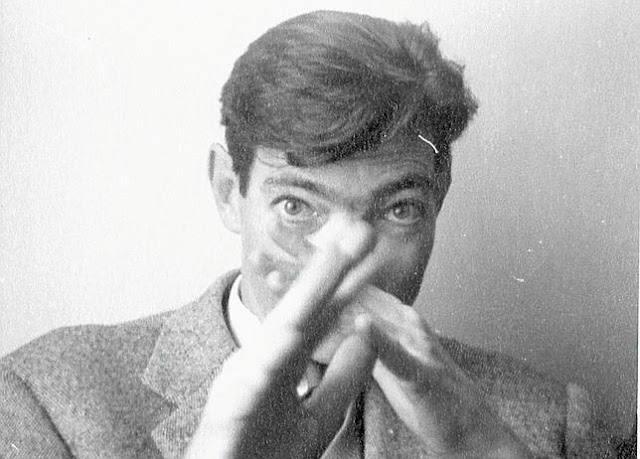

A Julio Cortázar lo descubrimos cuando muchos éramos adolescentes, adolescentes de mucha enjundia y estupidez que aspirábamos a una prosa aturdida, a una literatura ampulosa, a una obra campanuda.

Uno

Hablamos de los años sesenta y setenta

del siglo XX, cuando los libros del maestro argentino llegaban a

España con un timbre o marchamo de calidad.

Llegaban sus obras, cierto, pero accedíamos también a sus

traducciones: Edgar Allan Poe o Daniel

Defoe, por ejemplo. Las versiones de estos clásicos anglosajones se

convierten en canónicas y nuestro primer acercamiento al terror o a la aventura

está mediatizado por Julio Cortázar.

Es mi caso, pero creo que puedo objetivar dicha

experiencia. A Poe no lo entiendo sin el auxilio del argentino, sin la sintaxis

eficaz y luminosa de Cortázar. Y no es un problema de lenguas. Es

un asunto de culturas. ¿De dónde había salido ese Cortázar que nos

hacía accesibles a los clásicos de la literatura anglosajona…?

¿Nos interesó el escritor más allá de sus trabajos

adventicios? El primer cuento que Jorge Luis Borges publicó

a Julio Cortázar llevaba por título “Casa tomada” (1946).

Es un relato aparentemente sencillo. Dos personas habitan una residencia.

Sospechan que está siendo invadida. Las referencias culturales pueden ser

múltiples: desde el cuarto encerrado hasta la habitación oscura, pasando por la

invasión de extraños, gente ajena que viene a doblegarnos, a sojuzgarnos. Los

habitantes de “Casa tomada” son una pareja de familiares. Viven solos, ajenos

al mundo exterior. Y viven confortablemente en esa casa antigua y espaciosa en

la que reúnen recuerdos domésticos y la propia infancia.

En aquel inmueble pueden habitar hasta ocho personas

sin mayor tropiezo, sin estorbarse, como dice el narrador, uno de los

personajes: el hermano de la hermana. La mantienen aseada, limpia. Almuerzan,

como está mandado, al mediodía: con una puntualidad que ambos no rompen. Les

gusta comer así, en silencio, en el silencio de una casa ajena al mundo

exterior y por tanto, un lugar extraño.

Les sirve para residir, para vivir sin tener contacto

con los exteriores. No necesitan abrir los portones, los postigos. Mientras

tanto hacen sus cosas ordinarias: desde punto, la hermana, hasta las lecturas

preceptivas que ellos mismos se imponen. Tienen una buena puerta que les aísla,

que les separa, un portón de macizo de roble. Todo transcurre con normalidad,

con la normalidad con que dos chiflados misántropos pueden

experimentar. Todo marcha hasta que sienten una presencia.

Una presencia indistinguible y a la vez amenazante que

va acotando la casa hasta hacerle pequeña e irrespirable. Por fin se encierran

sin escape. No hay nada que hacer, nada de lo que huir. Nada de lo que

perderse. El mundo está acabado: no hay futuro, no al menos para los habitantes

de la casa. ¿Qué será de ellos?

Este cuento es el primero del primer libro publicado

de Cortázar: Bestiario (1951). El segundo relato, que

está concebido como pieza de una correspondencia, se titula “Carta

a una señorita en París”. El protagonista innominado, narrador, vomita

conejitos en un apartamento prestado. Hasta un determinado momento sólo

alcanzarán a diez, los animalillos. Pero, como todo lo que empieza amenaza con

desbordarse, el vómito de los conejos sobrepasa lo llevadero. ¿Qué se puede

hacer cuando el simple vómito de una bestia es incontrolable? Todo se tuerce.

Como se tuercen las cosas en tantos y tantos cuentos y novelas de Cortázar.

Desde Rayuela (1963) a Libro de Manuel (1973).

Experimentalismo y narración, conjetura y evocación, experiencia y fantasía.

Dos

En Julio Cortázar, lo que parecía simple acaba siendo

complejísimo; lo que creíamos ordinario y evidente puede resulta monstruoso; lo

que suponíamos rutinario se convierte en extraño; lo que confiábamos saber nos

sorprende; lo que juzgábamos previsible resulta finalmente imprevisto.

Hay en Cortázar un constante juego de

apariencias, de hechos supuestamente confirmados, de personajes

presuntamente reconocibles, de situaciones ya vistas, de parajes incluso

turísticos, de acciones comunes: todo o prácticamente todo acaba teniendo otro

sentido porque una variación, a veces ligerísima, altera la disposición o la

secuencia de lo ordinario.

Es un estímulo del pensamiento. O, si lo prefieren, es

una quiebra de los automatismos. Sin alarma previa, sin cataclismo final. Las

cosas pasan dentro de los relatos: se cuentan como si la historia sólo

interesara al estrecho círculo de los personajes que lo protagonizan. Liviandad

y sugerencia son las consecuencias.

O, como dijo Jorge Luis Borges de los cuentos de

Cortázar, “los personajes de la fábula son deliberadamente

triviales”. Todo parece efectivamente banal. A esos personajes, añade

Borges, “los rige una rutina de casuales amores y de casuales discordias. Se

mueven entre cosas triviales: marcas de cigarrillo, vidrieras, mostradores,

whisky, farmacias, aeropuertos y andenes. Se resignan a los periódicos y a la

radio”: a lo más común, pues; a lo predecible, sí. “La topografía corresponde a

Buenos Aires o a París y podemos creer al principio que se trata de meras

crónicas”. ¿Es así?

“Poco a poco”, precisa Borges, “sentimos que no es

así. Muy sutilmente el narrador nos ha atraído a su terrible mundo, en que la

dicha es imposible”. ¿La dicha es imposible? ¿Por qué? Porque somos

monstruosos, extraños o raros, aunque no lo sepamos: tenemos siempre

particularidades que nos distinguen. O porque la fatalidad de lo que nos espera

malogra lo que deseábamos, todo aquello a lo que aspirábamos. ¿Instalados tal

vez en un clima de opresión y pesadilla?

Pero lo que no dice Borges es que en Cortázar hay

humor, mucho humor verbal, lingüístico, de la clase de Defoe, de la estirpe de

Poe; hay un sarcasmo malherido ─en ocasiones explícito─

o una leve ironía ─siempre presente─ que quita severidad y pompa al relato de

la tragedia ordinaria. Lo subrayó Saúl Yurkievich: “en

Cortázar se da, basamentada en su propia personalidad, fuera y dentro del

texto, una constante lúdico-humorística”. Juego y humor, efectivamente: un

fuego que abrasa, que quema lo heredado.

“Con una gratuidad que es la antesala gozosa del lado

de allá, posible pasaje al allende, propende al derroche del juego verboso, a

la palabra excéntrica, a la consternación de la lengua surgente, a la libérrima

facundia”, añade Yurkievich.

Pero no es un bla bla bla exhibicionista u ostentoso.

Es una interpelación sin fin: guiños o recursos metanarrativos que tienen su

papel literario y su función burlesca. La suya no es mera guasa: en

lo cómico está el origen de la realidad. O, mejor, con lo risible y

con lo grotesco, los humanos frenan el miedo y la fatalidad: justamente eso que

destapan también los relatos del argentino.

¿Hay un Cortázar perdurable? Sin duda, aquel que concibió un mundo con poesía

y miedo, aquel que rompió las rutinas para descubrir nuevos hábitos no menos

férreos, ordinarios. El orden las cosas se quiebra, pero la realidad repudia el

vacío. Algo nuevo lo reemplazará y el escritor argentino nos enseña el

vértigo de lo cotidiano.

Felizmente, Cortázar.

[Este texto de Justo

Serna apareció el 26 de agosto de 2014 en la revista Anatomía de la Historia

que yo dirigí]

Comentarios

Publicar un comentario

Se eliminarán los comentarios maleducados o emitidos por personas con seudónimos que les oculten.